本文

開催中・これからの展覧会

会期 2026年2月6日(金曜日)~4月6日(月曜日)

特別展 龍子の衝撃 The Enduring Impact of Ryushi KAWABATA

会場:展示室3・4

大田区立龍子記念館の全面協力のもと、挑戦を続けた画家・川端龍子(かわばたりゅうし 1885-1966)の初期から晩年まで、選りすぐった作品とその画業を紹介

原点と現在(いま)

会場:平松礼二館(展示室1・2)

現代日本画家・平松礼二(1941~)は、愛知県立旭丘高校美術科在学中に川端龍子の主宰する青龍社展に初出品し、翌年の1961年同社の研究会に入門しました。近代的空間にふさわしい大画面の日本画の確立を目指す同社の薫陶を若かりし頃に受けた平松の創作力は、80代半ば近い現在も旺盛に続いています。平松の青年期と近年の作品とを一堂に展示し、50年以上にわたる画業の初期と現在との照射を試みます。

平松礼二《路・土まんじゅう》1979年 寄託

収蔵品展 4期

会場:展示室5

湯河原で晩年を過ごした近代日本画の巨匠・竹内栖鳳(1864~1942)や、湯河原の隣町・真鶴で後半生を過ごした水彩画の先駆者・三宅克己(1874~1954)の作品など、この地にゆかりのある画家達の作品を紹介します。

竹内栖鳳《宇佐幾》1939年頃

会期 2025年10月24日(金曜日)~2026年2月2日(月曜日)

湯河原十景+(プラス)

会場:平松礼二館(展示室1・2)

現代日本画家・平松礼二(1941~)は、2016年から湯河原町内各地を“残したい風景”としてスケッチし、「湯河原十景」という作品群にまとめました。本画とスケッチ、16年以前に描いた湯河原の風景もあわせて紹介します。画家の目を通して描かれた湯河原は美しく、魅力を再発見できるのではないでしょうか。色彩豊かに描かれた湯河原の四季の風景をお楽しみください。

平松礼二《奥湯河原紅蓮》2018年

『橋のない川』さしえ展

会場:展示室3

平松礼二は、30代の頃より新聞小説の挿絵や雑誌・書籍の表紙絵といった仕事も多く手掛けています。今回はその中から、住井すゑのベストセラー小説『橋のない川』(1992年 新潮社)によせた挿絵の原画を初公開します。墨で描かれた素朴な味わいのカット絵は、彩色豊かな大画面の作風で知られる平松の、また別の側面をみせてくれるでしょう。

平松礼二《杵と臼》1991年頃 寄託

収蔵品展 3期

会場:展示室4・5

湯河原で晩年を過ごした近代日本画の巨匠・竹内栖鳳(1864~1942)が当館の前身である天野屋旅館のために制作した金屏風絵や、湯河原町福浦に移り住み日展で活躍した高木義夫(1923~2001)の大作など、この地にゆかりのある画家達の作品を紹介します。

竹内栖鳳《喜雀》1940年 ※部分

会期 2025年7月18日(金曜日)~10月20日(月曜日)

写実と幻想の風景画

会場:平松礼二館(展示室1・2)

現代日本画家・平松礼二(ひらまつ・れいじ 1941~)はこれまで故郷の哀愁を帯びた情景や身近な自然、都市のビル群など多くの風景を描いてきました。作品は、現地での写実的なスケッチからアトリエでの制作過程の中で自身の感性を投影させ、理想や追憶など多くの思いを風景の中に反映させています。実風景からどう変化したのか、作家のどのような心理を投影させているのか、想像しながら鑑賞を楽しむ展覧会です。

平松礼二《ジヴェルニー村》2012年

収蔵品展 2期

会場:展示室3

湯河原に疎開していた矢部友衛(やべ・ともえ 1892~1981)、湯河原の吉浜に生まれて銀行に勤めながら水彩画を学んだ富田通雄(とみた・みちお 1901~1994)の作品など、この地にゆかりのある画家達の作品を展示します。

富田通雄《吉浜の夏》1955年

むかし、旅館でした。

会場:展示室4・5

なぜ当館の建物は古く、天井は低く、展示室は細長いのでしょう。当館を訪れた方がなんとなく感じられるこの種の疑問…当館は明治創業の老舗旅館「天野屋」の建物を改装した美術館ゆえ…。かつて旅館の敷地内に住居兼アトリエを構えていた竹内栖鳳(たけうち・せいほう 1864~1942)の作品、宿泊した夏目漱石(なつめ・そうせき1867~1916)の書、牛田雞村(うしだ・けいそん 1890-1976)が手掛けた旅館室内の襖絵など、当館の収蔵資料は旅館との関わりが深いものです。当館ならではのユニークな歴史をもつ作品を選りすぐって紹介します。

牛田雞村《鶴》1951年(部分)

会期 2025年3月27日(木曜日)~7月14日(月曜日)

アジア・アメリカ・ヨーロッパ

会場:平松礼二館(展示室1・2)

旅をすることで描き、描くことでまた旅をする、といっても過言ではないほど、画家・平松礼二にとって旅は重要な行為といえるでしょう。本展では、20代の頃に始まり現在まで平松がたどってきたこれまでの旅路を、アジア、アメリカ、ヨーロッパと大きく三つに分け、画家のわけいった土地とその体験を通して描かれた作品を紹介します。

平松礼二《メキシコ風景》1969年 寄託

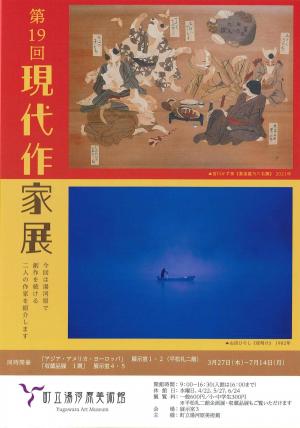

第19回現代作家展

会場:展示室3

湯河原で創作を続ける2人の作家を、2期にわけて紹介します。

Vol.1 宮川かず美 木彩画展 3月27日(木曜日)~5月13日(火曜日)

木が持つ色合いや木目を利用して図柄を表す木象嵌(もくぞうがん)という技法に魅了され、40歳を過ぎてから制作を始めた作家の、風景画や役者絵など、初期から近年作までを紹介。

Vol.2 山田ひろし写真展「心の旅路」5月15日(木曜日)~7月14日(月曜日)

情報網と行動力、そして独自の嗅覚で瞬間を切り取ってきた写真家の50年以上に及ぶ活動の集大成となる展覧会。

現代作家展フライヤー(表面・裏面) [PDFファイル/646KB]

収蔵品展 1期

会場:展示室4・5

晩年を湯河原で過ごした近代日本画の牽引者・竹内栖鳳(1864~1942)をはじめ、湯河原の芸者を描くために来訪していた美人画の名手・伊東深水など、この地にゆかりのある画家達の作品を展示。

伊東深水《夕涼み》1900年代 寄託